Aktuelles

- Interviews zur NS-Zeit und zum Holocaust

Foto freigegeben (Ellen Lamprecht) Interviews zu NS-Zeit und Holocaust/Antisemitismus mit dem Bundesvorsitzenden

80 Jahre nach Kriegsende wird der Wert von Erinnerung neu diskutiert und z.T. auch angezweifelt („Schlussstrichdebatte“) oder völlig umgedeutet („neuer Antisemitismus“ etc.). Der VGD-Bundesvorsitzende Niko Lamprecht äußerte sich auf Anfrage hierzu mehrfach, zum Nachvollzug siehe hier ein WDR3-Interview vom 15.4.25:

Auch die Gedenkstättenarbeit stand im Fokus, der VGD möchte hier eine landesweit einheitliche Förderung (Gutschein- oder Finanzpoolsystem), um nicht jede Exkursion zum Hürdenlauf werden zu lassen.

Ein Interview hierzu mit der KNA in Gänze: https://www.audiatur-online.ch/2025/04/14/deutscher-geschichtslehrer-verband-warnt-wissen-zum-holocaust-schwindet/

Medienecho:

https://evangelische-zeitung.de/80-jahre-nach-kriegsende-schwindet-in-schulklassen-das-wissen

https://www.ovb-heimatzeitungen.de/politik/2025/04/14/lehrer-holocaust-wissen-schwindet.ovb

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/manche-schueler-sind-kaum-noch-fuer-uns-erreichbar

Weiterlesen → - Wie stand er zum Nationalsozialismus? – Nachlass eines Offiziers

WELT-Artikel über Projekt von VGD-Bundesvorstandsmitglied

links: Sven-Felix Kellerhoff, Sprecher des Bundesarchivs Elmar Kramer, rechts: Vizepräsidentin des Bundesarchivs Frau Dr. Andrea Hänger, Lehrer Dr. Frank Schweppenstette, rechts hinten: Archivar. Bild © Marlene Gawrisch Dr. Frank Schweppenstette (stv. Bundesvorsitzender) berichtet zu dem Projekt:

Wir erarbeiteten mit Schülerinnen und Schülern aus dem Zusatzkurs Geschichte (Oberstufe) ein historisches Projekt rund um eine Offizierskiste aus dem Nachlass eines ehemaligen Lehrers und Wehrmachtsoffiziers. An dieses Fundstück war ich zufällig geraten. Der Kurs wollte gerne mehr über die Geschichte hinter dieser Person (geb. 1904) erfahren und diese rekonstruieren. Die Recherche führte die Schülerinnen und Schüler über Anfragen in die Bundesarchive in Freiburg und Berlin. Höhepunkt für den Geschichtskurs war eine Recherchefahrt in das Bundesarchiv nach Berlin Lichterfelde. Am Ende entstand eine umfangreiche Ausstellung, die derzeit im Foyer des Apostelgymnasiums zu sehen ist.

Als Gast konnte dort sogar auch schon der Enkel des besagten Offiziers begrüßt werden. Dieser zeigte sich sehr bewegt und empfand die Arbeit der Jugendlichen als sehr wichtig für ihr Geschichtsbewusstsein.

Weiterlesen → - Bundespräsident besucht Filmpreview zu deutsch-französischer Geschichte

Plenum nach der Filmansicht im Haus der Geschichte: Gesamtansicht, Nahbild: Moderator Jo Schücke, mittig Bundespräsident Steinemer, rechts davon Burghart Klaußner u. Fred Breinersdorfer (Fotos N. Lamprecht), Nachgespräch Niko Lamprecht mit Burghart Klaußner (Foto E. Lamprecht) Die ZDF-Produktion „Ein Tag im September“ wird im September offiziell ausgestrahlt (weiter siehe https://www.blickpunktfilm.de/tv/dreharbeiten-kai-wessel-dreht-ein-tag-im-september-im-auftrag-des-zdf-0dee735b6344ecb7c02af70fbe263edb ). Der Film behandelt den Tag des Treffens von de Gaulle mit Adenauer, welches im Nachhinein als Startpunkt der deutsch-französischen Aussöhnung gesehen werden muss. In Zeiten zunehmender Spannungen und Brüche in der Weltpolitik vielleicht ein nicht nur historisch zu sehendes Thema!

Wie mittlerweile üblich wird der Film mit Unterrichtsmaterialien versehen online aufrufbar sein, beim mittlerweile bekannten ZDFgoesSchule-Portal. Der AK Medien des VGD bereitet gerade mit Niko Lamprecht und Dr. Ralph Erbar die Vorlagen vor, die hoffentlich eine gute Nutzung erfahren werden.

Bei der Preview am 10.4.25 im „Haus der Geschichte“ gab sich Bundespräsident Steinmeier die Ehre, um den Film mit ca. 200 Schülern anzuschauen und im nachfolgenden Plenum – auch mit Adenauer-Darsteller Burghart Klaußner – zu besprechen.

Bei der Veranstaltung waren diverse Akteure und Ehrengäste anwesend, neben Prof. Peter Arens vom ZDF (Hauptred. Geschichte) auch der VGD-Bundesvorsitzende Niko Lamprecht. In einem kurzen Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier dankte dieser dem Bundesvorsitzenden bzw. dem VGD für dessen Einsatz in Sachen Geschichtsunterricht.Terminplan der Veranstaltung mit Plenumgästen:

17:30 Einlass und Sicherheitskontrolle | Haus der Geschichte (Bonn)

Bis 18:15 Sitzplätze reserviert („geladene Gäste, ZDF, arte etc.“)

18:25 Eintreffen Bundespräsident

18:30 Beginn Veranstaltung

200 Schüler (Jahrgang 10-12)

Eröffnungsmoderation Jo Schück

Begrüßung und kurze Einführung in den historischen Kontext des Films durch Herrn Prof. Dr. Biermann (Hausherr HdG)18:35 Screening

20:05 Gesprächsrunde zum Film und den deutsch-französischen Beziehungen

Teilnehmer: Bundespräsident, Fred Breinersdorfer (Drehbuch), Burghart Klaußner (Darsteller), Sylvie Goulard (dif / deutsch-französisches Institut) Moderation Jo Schück20:40 Ende der Veranstaltung und Verlassen des Saals

Im Anschluss Stehempfang im Foyer

Gegen 21:10 Der Bundespräsident verlässt das Haus der Geschichte

Weiterlesen → - Aktionswoche „Demokratie stärken“ 5.-9. Mai

Aktionswoche „Demokratie Stärken“: 5.–9. Mai 2025

Willkommen!

Zum Gedenk- und Versöhnungstag am 8. Mai setzen wir – die Initiative Historiker*innen für eine demokratische Gesellschaft (hist4dem) – mit einer Aktionswoche ein Zeichen für eine starke und wehrhafte Demokratie. Wir laden alle, die sich mit historischer Bildung befassen, dazu ein, sich mit eigenen Aktionen an dieser thematischen Woche zu beteiligen. Hinweise auf Aktionen können per Mail an aktionen@hist4dem.de geschickt werden.

Als Historiker*innen tragen wir Verantwortung dafür, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch zu begleiten, historische Zusammenhänge aufzuzeigen und die Demokratie zu schützen. Daher sehen wir uns nun, da rechtsextreme und demokratiefeindliche Parteien und Bewegungen dramatisch an Zulauf gewinnen, in einer besonderen Verpflichtung. Wir müssen uns der destruktiven Propaganda, Hetze und gesellschaftlichen Spaltung entschieden entgegenstellen. Unsere Initiative setzt ein klares Zeichen: für demokratische Werte, für Toleranz und Freiheit, für gesellschaftliche Solidarität sowie gegen Ausgrenzung und Spaltung.

Weiterlesen → - Attraktive Kurzvideos zu 1945-2025

Attraktive Kurzvideos zu 1945-2025 wurden vom ZDF neu produziert, sie werden schrittweise vom AK Medien des VGD didaktisiert. Ein Symbol zeigt online an, welche Beiträge mit Unterrichtsmaterial kombinierbar sind und einen anschaulichen Geschichtsunterricht erleichtern. (AK Medien besteht aus Niko Lamprecht u. Dr. Ralph Erbar / Dr. Helge Schröder.)

https://schule.zdf.de/video/75-jahre-75-momente-100

Weiterlesen → - historycast – Onlinefortbildungen

Historycast: Onlinefortbildungen zu Judentum & Migration

Zum Historycast gibt es dieses Jahr noch zwei Fortbildungen, die online stattfinden werden und zu denen es auch jeweils Fortbildungsbescheinigungen geben wird:

historycast Staffel 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. Impulse für den historisch-politischen Unterricht I Online

Di, 29. April 2025 16:30 – 18:30

historycast Staffel 4: Demokratie und Migration. Wege und Stationen in der deutschen Geschichte.

Mo, 5. Mai 2025 16:30 – 18:30

Beide Fortbildungen sind unter https://geschichtslehrerverband.de/veranstaltungen/ online buchbar! Dort finden sich auch ausführliche Beschreibungen der beiden Fortbildungen

Weiterlesen → - ZDF baut Geschichtsangebot für den Unterricht aus

Die entsprechende Meldung zum allgemeinen Angebot findet man unter

https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/zdf-goes-schule-124.html

Die besonders fortgeschrittene Entwicklung im Fach Geschichte wird hier hervorgehoben:

Zusammenarbeit mit Geschichtslehrerinnen und -lehrern

„Eine weitere der vielfältigen Kooperationen: die bewährte Zusammenarbeit mit dem Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands (VGD), die 2008 mit der Reihe „Die Deutschen“ begann und seither kontinuierlich fortgesetzt wurde. Nun wollen beide die Zusammenarbeit im Rahmen von „ZDF goes Schule“ deutlich ausbauen. Das ZDF und der Lehrerverband wollen das bisherige Angebot im Fach Geschichte erweitern – durch einen eigenen praxisorientierten Zugang für Filme und Unterrichtsmaterialien. Nicht nur als „wertvolle Ergänzung für den Unterricht“, wie der VGD-Bundesvorsitzende Niko Lamprecht betont, sondern auch als „Plattform der historisch-politischen Bildung in einer Zeit von Fake News und Verschwörungstheorien“.

Unter Didaktische Materialien für die Schule von Terra X – ZDF goes Schule findet man jetzt geballt gut sortierte Angebote zu aufrufbaren Filmen und sofort einsetzbaren Materialien für den Unterricht in Geschichte, mit diversen Themen.

Weiterlesen → - Sorge um Stand von DDR-Geschichte im Schulunterricht / Verdrehungen in russischen Schulbüchern – Beitrag von „ZDF heute“

Weiterlesen →

Weiterlesen →Was war die Stasi? Welche Bedeutung hatte die SED? Geschichtslehrer fordern, dass die DDR stärker im Unterricht behandelt wird, um immer größere Wissenslücken zu schließen.

Niko Lamprecht warnt vor Darsstellungen der DDR-Geschichte in russischen Geschichtsbüchern: „Wiedervereinigung als Annexion der DDR vom Westen gesteuert.“ In dem Beitrag von „ZDF heute“ stellt Redakteurin Karin Lindner das Problem nachlassender Kenntnisse zur DDR-Geschichte dar, besonders bei jungen Leuten. Die daraus erwachsenden demokratiegeschichtlichen Defizite werden eindringlich thematisiert, Forderungen des VGD zur besseren Platzierung des Themas im Unterricht deutlich vorgebracht. Neben anderen Experten wird auch Niko Lamprecht (Bundesvorsitzender) zitiert, der vor der Gefahr von zunehmenden „Fake News“ in diesem Bereich warnt und als Beispiel der Verdrehung von DDR-Geschichte auch die neuen russischen Schulbücher anbringt.

- WDR5 Scala – Antisemitismus und Demokratieverständnis

WDR 5 Scala – Hintergrund Kultur. 09.12.2024. 12:20 Min.. Verfügbar bis 09.12.2025. WDR 5.

Idealerweise sollten Schulen Orte sein, an denen Kinder und Jugendliche lernen, wie Toleranz, Demokratie und politisch verantwortungsvolles Handeln funktionieren. Kann Geschichtsunterricht das heute noch leisten? Sebastian Wellendorf hat recherchiert.

Interview mit Dr. Frank Schweppenstette (Geschichtslehrerverband)

Weiterlesen → - Antisemitismus und Demokratieverständnis

- „Bildung4Future“-Podiumsgespräch vom 13.11.24

„Bildung4Future“-Podiumsgespräch vom 13.11.24 jetzt Online: Thema Lebendige Geschichte, Demokratiegeschichte und das Schulfach Geschichte, mit dem VGD-Bundesvorsitzenden Niko Lamprecht

Auf diesem ► YouTube Video kann man die unter https://geschichtslehrerverband.de/bildung4future-als-online-podiumsdiskussion-13-11-17-18h/ angekündigte Diskussion nachvollziehen.

Sobald Sie ein YouTube-Video auf dieser Website starten, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Mehr dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Niko Lamprecht verwies u.a. auf verschiedene Projekte und Zielsetzungen des VGD, machte aber auch klar, dass einzelne „Leuchtturmprojekte“ die aktuellen Probleme im Geschichtsunterricht (Stichworte schwindende Lesekompetenz, zunehmende Fake News-Einflüsse u.a.) nicht auflösen können.

Weiterlesen → - 9. November 2024: Der doppelte Gedenktag im Spiegel von VGD-Aktivitäten

Beispiel für Erinnerungsarbeit: Dr. Klaus Zeh und Niko Lamprecht vor einem Originalplakat der Umbruchzeit 1989 (Foto CvO s.u., 6.11.2024) Gedenktage halten die Erinnerung wach, sind auch Anlass für Aktualisierungen oder Vergleiche. Der 9. November mit seinem doppelten Gehalt erinnert besonders an den 9.11.1938 (Reichspogromnacht) – und damit an den Themenbereich Nationalsozialismus & Holocaust – sowie an den 9.11.1989 (Friedliche Revolution, „Mauerfall“) und den Themenbereich DDR & Kalter Krieg.

Auch 2024 waren VGD-Mitglieder vielfältig zu diesen Terminen tätig. Hier Auszüge der Aktivitäten aus den Bundes- und Landesvorständen.

Niko Lamprecht (Vorsitzender VGD e.V.)

Zum 9.11.1989:

Interview aus Anlass des 9.11.1989:

Zum Thema DDR-Geschichte wurde der Bundesvorsitzende vom epd interviewt, seine Aussagen finden sich unter https://www.epd.de/regional/ost/schwerpunkt/gesellschaft/forderungen-nach-mehr-ddr-geschichte-im-schulunterricht

Gedenkaktion auf dem Brocken am 8.11.2024

Unter dem Motto „Grenzen überwinden – Brücken bauen: 35 Jahre Deutschland ohne Schranken“ wanderten am 8. November 2024 die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer des Fallstein-Gymnasiums Osterwieck gemeinsam mit Eltern und Ehemaligen auf den Brocken. Die Wanderung erfolgte als Sternwanderung, startete von verschiedenen Orten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und stand im Zeichen der Erinnerung an die Ereignisse vom 9. November 1989. Der seit Dezember 1989 wieder frei zugängliche Brocken gilt wie nur sehr wenige andere Orte in Deutschland sowohl als ein Symbol für die während der Friedlichen Revolution in der DDR wiedergewonnene Freiheit als auch für die deutsche Einheit.

Von einigen Unterrichtsräumen des Fallstein-Gymnasiums aus bietet sich ein direkter Blick auf den symbolträchtigen Berg. Seit Gründung des Gymnasiums lernen in Osterwieck Schülerinnen und Schüler aus dem heutigen Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt und aus den niedersächsischen Landkreisen Wolfenbüttel sowie Goslar gemeinsam. Deutsche Einheit wurde am Fallstein-Gymnasium bereits selbstverständlich gelebt, als dies andernorts noch als ein fernes Ziel erschien.

Die Wanderung wurde von Wanderpaten begleitet, die auf dem Weg zum Gipfel Ihre persönlichen Erfahrungen bzw. Erinnerungen an den Herbst 1989 und die sich anschließende Zeit in der Harzregion mit den Schülerinnen und Schülern teilten.

Auf dem Gipfel angekommen, fand eine Begegnung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wanderung statt. Im Namen der Wanderpaten erinnerte Dr. Michael Ermrich (langjähriger Landrat) vom Gipfelstein des Brockens aus an den Fall der innerdeutschen Grenze sowie an die Öffnung des Brockens am 3. Dezember 1989 und hob die Bedeutung von Freiheit in der Gegenwart hervor. Das war ein großartiger Moment!

Dr. Steffen Wendlik

Weiteres siehe:

- https://www.volksstimme.de/lokal/halberstadt/osterwiecker-schulaktion-brockenkuppe-wird-rot-weiss-3944435

- https://www.tagesschau.de/inland/regional/sachsenanhalt/mdr-schueler-aus-osterwieck-erinnern-mit-brockenwanderung-an-den-mauerfall-100.html

- https://www.fallsteingymnasium.de/sternwanderung-der-jahrgangsstufen-9-bis-12-zum-brocken/

Zeitzeugenveranstaltung mit Dr. Klaus Zeh zum Jahrestag der „Friedlichen Revolution“ in Wiesbaden

An der Carl-von-Ossietzky-Schule (abgekürzt CvO, Schulleiter: Niko Lamprecht) besuchte ein Jahrgang der Oberstufe am 6.11.2024 eine zweistündige Veranstaltung, die der Erinnerung und Vergegenwärtigung diente. Klaus Zeh brachte besonders seine Erfahrung lohnenden Engagements ein: „Mischen Sie sich ein!“

An der Carl-von-Ossietzky-Schule (abgekürzt CvO, Schulleiter: Niko Lamprecht) besuchte ein Jahrgang der Oberstufe am 6.11.2024 eine zweistündige Veranstaltung, die der Erinnerung und Vergegenwärtigung diente. Klaus Zeh brachte besonders seine Erfahrung lohnenden Engagements ein: „Mischen Sie sich ein!“Beitrag von Dr. Peter Stolz (Landesverband Berlin) im „Tagesspiegel“:

Umgang mit der DDR-Diktatur: Der Geschichtsunterricht muss der Ostalgie etwas entgegensetzen

Teilweise wird die SED-Diktatur in Ostdeutschland weichgezeichnet: es gedeiht eine nostalgische Betrachtung der DDR.

Bisher galt in der fachwissenschaftlichen Betrachtung der DDR-Geschichte stets die Grundthese: Die DDR war jederzeit eine Diktatur – auch und besonders im Alltag und das MfS war immer Teil dieser Alltagswelt. Ohne deutliche und bisher nicht bekannte, quellenbasierte Fakten sollte von dieser Grundthese nicht abgewichen werden.

Dr. Peter Stolz

Umgang mit der DDR-Diktatur: Der Geschichtsunterricht muss der Ostalgie etwas entgegensetzen (Tagesspiegel 10.11.2024)

In Deutschland gedeiht eine nostalgische Betrachtung der DDR. Unser Gastautor warnt davor, die SED-Diktatur im Osten weichzuzeichnen – und erklärt, wie Lehrkräfte vorgehen sollten.

Ein Gastbeitrag von Peter Stolz

10.11.2024, 15:23 UhrDLF-Interview mit Dr. Frank Schweppenstette:

Zum Gedenktag am 9. November 2024 war unser Vorstandsmitglied Dr. Frank Schweppenstette Gast in der Sendung „Campus & Karriere“ des Deutschlandfunks. Unter der Fragestellung „Was hat das mit mir zu tun?“ zeigte die Sendung Möglichkeiten auf, wir wir das Gedenken an die Nazizeit in der Schule wachhalten können. Schweppenstette erläuterte diese nicht nur an konkreten Beispielen, sondern betonte, dass der Austausch der Generationen besonders geeignet sei, den Jugendlichen von heute die gelebte Geschichte ihrer Angehörigen mit all ihren Erfahrungen zugänglich zu machen. Das gilt in besonderem Maße für das Erinnern an die Zeit des Nationalsozialismus. Gedenkstättenfahrten und Geschichtsprojekte sensibilisierten Jugendliche ganz besonders und würden dadurch nicht selten einen Zugang zur Geschichte der eigenen Familie finden. Frau Wiedemann von den Arolsen Archives stellte die digitalen Lernmöglichkeiten zu Opfern der NS-Terrorherrschaft dar. Schweppenstettes Schüler Konstantin vom Kölner Apostelgymnasium konnte in der Sendung von seinen persönlichen Erfahrungen aus einer Gedenkstättenfahrt nach Kreisau berichten. Insgesamt macht die Sendung Mut, die Erinnerung und das Gedenken auf vielfältige Weise wachzuhalten. Siehe:

Zum Gedenktag am 9. November 2024 war unser Vorstandsmitglied Dr. Frank Schweppenstette Gast in der Sendung „Campus & Karriere“ des Deutschlandfunks. Unter der Fragestellung „Was hat das mit mir zu tun?“ zeigte die Sendung Möglichkeiten auf, wir wir das Gedenken an die Nazizeit in der Schule wachhalten können. Schweppenstette erläuterte diese nicht nur an konkreten Beispielen, sondern betonte, dass der Austausch der Generationen besonders geeignet sei, den Jugendlichen von heute die gelebte Geschichte ihrer Angehörigen mit all ihren Erfahrungen zugänglich zu machen. Das gilt in besonderem Maße für das Erinnern an die Zeit des Nationalsozialismus. Gedenkstättenfahrten und Geschichtsprojekte sensibilisierten Jugendliche ganz besonders und würden dadurch nicht selten einen Zugang zur Geschichte der eigenen Familie finden. Frau Wiedemann von den Arolsen Archives stellte die digitalen Lernmöglichkeiten zu Opfern der NS-Terrorherrschaft dar. Schweppenstettes Schüler Konstantin vom Kölner Apostelgymnasium konnte in der Sendung von seinen persönlichen Erfahrungen aus einer Gedenkstättenfahrt nach Kreisau berichten. Insgesamt macht die Sendung Mut, die Erinnerung und das Gedenken auf vielfältige Weise wachzuhalten. Siehe:ZDF/heute-Interview mit Niko Lamprecht erfolgte am 6.11.2024, die Ausstrahlung steht noch aus.

Weiterlesen → - 35 Jahre danach – „Friedliche Revolution“ 1989 bietet Veranstaltungsportal und Möglichkeit zum Eintrag eigener Veranstaltungen

Staatsminister Carsten Schneider im ► Videoclip zu der Veranstaltung.

Der VGD beteiligt sich, wer eigene Schulveranstaltungen o.ä. hierzu plant, kann sich noch bei www.friedlicherevolution89.de eintragen.

Bitte dann „Schulische Veranstaltung, Anmeldung für Externe nur über die Schule möglich“ hinzufügen.

Weiterlesen → - 3.10.2024: Feiertag zur deutschen Einheit, Interview Radio Bremen

„Wir sind das Faktenprüfungsfach„: Moderator Tom Grote interviewte Niko Lamprecht (Bundesvorsitzender) zum Thema der Bedeutung des Themas und seiner Behandlung im Unterricht. Interviewmitschnitt siehe

Mit freundlicher Genehmigung von Radio Bremen.

Weiterlesen →

Thema: Was wissen Schüler noch von der DDR Geschichte | Niko Lamprecht

Wortlänge: 3‘52

Moderation: Tom Grote

Sendetermin des Beitrags auf Bremen Zwei: Do., 03.10.2024 um 11:48 Uhr - Antisemitismusvorfall ohne strafrechtliche Konsequenz

1.10.2024 Antisemitismusvorfall zum Film „Wannseekonferenz“ in Wiesbaden bleibt ohne strafrechtliche Konsequenz

Im Februar und März 2024 berichteten die Medien breit über einen „Klatschvorfall“ beim ZDF-Film Wannseekonferenz. Niko Lamprecht (VGD-Bundesvorsitzender) war bei der fraglichen Filmvorführung Ende Januar als Mit-Moderatur (Moderator war Mirko Drotschmann) und Autor von Unterrichtsmaterialien sowie als Schulleiter anwesend. Der Tenor der damaligen Medienberichte war damals z.T. sehr scharf, es gab auch unsachliche und politisch instrumentalisierende Meldungen. Neben etlichen Disziplinarmaßnahmen an der betroffenen Schule war auch die Folge, dass das hessische Kultusministerium mit dem VGD Kooperationswege in Sachen Fortbildung und Prävention erörterte und Minister Schwarz eine Modellstunde zum Thema Wannseekonferenz besuchte, s. z.B. https://hessen.de/presse/bildungsminister-im-austausch-zu-antisemitismuspraevention-und-demokratiefoerderung

Nun wurde das strafrechtliche Verfahren gegen die betroffene (kleine) Schülergruppe eingestellt:

FAZ (Druckausgabe 1.10.24) „Nach Eklat in Kino: Verfahren zu Holocaust-Applaus eingestellt“

Gezielte Aufarbeitung tut not!

Sechs Berufsschüler sollen in einem Wiesbadener Kino den Holocaust beklatscht haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Angesichts des neuen Vorfalls in Wiesbaden bezieht Niko Lamprecht nochmals Stellung.

Niko Lamprecht als Bundesvorsitzender war Mitmoderator bei einer Veranstaltung der Stadt Wiesbaden, die über das Medienzentrum am 30.1.24 eine Filmvorführung von „Wannseekonferenz“ für Schulklassen organisiert hatte. Fast 400 Schülerinnen und Schüler sahen in zwei Blöcken den Film, der nachfolgend besprochen wurde (Moderation 1. Runde Mirko Drotschmann, assistiert von Niko Lamprecht, Moderation 2. Runde Niko Lamprecht). Das ehrwürdige Caligari-Kino war hierfür ein guter Rahmen, der leider in der 1. Runde durch das Klatschen einer kleinen Schülergruppe „an der falschen Stelle“ (siehe Presselinks unten) empfindlich gestört wurde.

Der VGD e.V. arbeitet seit Jahrzehnten engagiert an der Aufarbeitung der NS-Zeit sowie an Vermittlungswegen zu Nationalsozialismus, Holocaust und II. Weltkrieg. Auf die antisemitische „Welle“ nach dem 7.10.23 hat der Verband bereits mit einer Erklärung reagiert: Erklärung zum Terroranschlag vom 7. Oktober – Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V. (geschichtslehrerverband.de)

Angesichts des neuen Vorfalls in Wiesbaden bezieht Niko Lamprecht nochmals Stellung: „Antisemitismus (welcher Couleur auch immer) darf in Deutschland nicht wieder erstarken und salonfähig werden. Dem müssen alle Demokraten – und Geschichtslehrkräfte an deutschen Schulen sind per se Teilhaber an der großen und andauernden Vermittlungsaufgabe faktenbasierten Lernens und der Demokratieerziehung – widersprechen und widerstehen. Wir müssen dies mit Augenmaß und Fachkenntnis tun, dürfen aber nicht wegschauen. Genaues und differenziertes Hinschauen (und Prüfen von Quellen) gehört zum Geschichtsunterricht, dafür steht der VGD e.V. ein!“

Didaktische Materialien zum Film sind aufrufbar über Die Wannseekonferenz – ZDFmediathek

Presseberichte in Auswahl:

- https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/stadt-wiesbaden/antisemitismus-im-caligari-schule-arbeitet-vorfall-auf-3334032

- Ermittlungen nach antisemitischem Vorfall in Wiesbadener Kino | tagesschau.de

- https://www.zeit.de/gesellschaft/2024-02/ermittlungen-berufsschueler-wiesbaden-ermordung-juden

- https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/stadt-wiesbaden/antisemitismus-im-caligari-schule-arbeitet-vorfall-auf-3334032

- „75 Momente“: Amtsblatt Hessen weist auf Angebot von VGD und ZDF hin

Im Amtsblatt 9.2024 wird bei S. 615 (s. https://hessisches-amtsblatt.de/wp-content/plugins/pdf-viewer/stable/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/online_pdf/pdf_2024/Amtsblatt_09_2024_pass.pdf ) über das aktuelle Angebot berichtet, welches zahlreiche Videoclips zur deutschen Demokratiegeschichte 1949-2024 mit didaktisierten Materialien präsentiert. Wir freuen uns über diese positive Erwähnung durch das Kultusministerium! Siehe auch https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x-history/unterrichtsmaterialien-zu-terra-x-history-dokus-100.html

Weiterlesen → - „75 Jahre Deutschland im ZDF

Was geschah am 23. Mai vor 75 Jahren? Warum werden an diesem Tag die öffentlichen Gebäude beflaggt?

Die Schülerinnen und Schüler dreier Schulen aus Köln und Bonn sowie Referendarinnen und Referendaren des Kölner Geschichtsseminars können hierzu nun mehr erzählen. Sie besuchten unter Begleitung von Dr. Cornelia Herbers-Rauhut, Dr. Frank Schweppenstette und Theresia Jägers am 16. Mai 2024 die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes im Museum Koenig. Die historische Bedeutung des Ortes, an dem der Parlamentarische Rat zu seiner Eröffnungsfeier vor 75 Jahren zusammenkam, um die Grundlagen unserer demokratischen Ordnung zu erarbeiten, zog die Schülergruppen sofort in ihren Bann.

Die Veranstaltung, organisiert vom ZDF und dem Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e. V., startete mit einem Grußwort von Prof. Dr. Bernhard Misof, dem Generaldirektor des Museum Koenig. Er hieß alle herzlich willkommen und erklärte, warum das Museum ein so authentischer Ort sei – Geschichte zum Anfassen eben!

Dann betrat Frau Dr. Ruth Rosenberger von der Stiftung Haus der Geschichte die Bühne und präsentierte das Modul „Weg der Demokratie“ – einen digitalen Spaziergang durch Bonn, der die wichtigen Stationen der deutschen Geschichte begeht. Im Anschluss moderierte Stefan Brauburger, der Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, den Film „75 Jahre Deutschland: Der große Test“ an, der spannende Highlights der 75-jährigen Geschichte des Grundgesetzes zeigte. Begleitet wurden die einzelnen Stationen durch eine Studie, die Menschen aus ganz Deutschland zur bundesrepublikanischen und DDR-Geschichte befragte. Hier kamen zum Teil überraschende Antworten zutage, wie die lustige Fehlannahme, dass die Bundesrepublik Deutschland erst 1989 gegründet wurde – da schmunzelten selbst die Geschichtslehrer*innen.

Im Anschluss gab es für die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, den Film zu beurteilen und Fragen zu stellen. Diese Diskussionsrunde wurde von Mirko Drotschmann – bekannt als MrWissen2go und Moderator von Terra X History – geleitet. Er führte durch den ZDF-Film und stellte sich den neugierigen Fragen der Jugendlichen über seine Arbeit als YouTuber und Filmemacher.

Ein Gespräch zwischen Mirko Drotschmann und Dr. Frank Schweppenstette rundete die Veranstaltung ab. Der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes stellte das ZDF-Angebot „75 Jahre – 75 Momente“ vor, das in dokumentarischen Videos die Entwicklung der BRD und DDR nachvollzieht. Der Verband war und ist mit der Erstellung frei zugänglicher Unterrichtsmaterialien für diese Kurzvideos betraut.

Eine offene Diskussion zwischen Herrn Drotschmann und Herrn Dr. Schweppenstette mit den anwesenden Schülerinnen und Schülern über die Bedeutung von Geschichte vor dem Hintergrund einer möglichen Zeitenwende rundete die gelungene und feierliche Veranstaltung ab. Das Highlight für die Jugendlichen zum Abschluss? Zeit für einen kleinen Fanmoment: Ein Foto mit MrWissen2go, Mirko Drotschmann.

Weiterlesen → - „Deutschlandmuseum“ tritt Kreis der Förderer bei

Niko Lamprecht, Robert Rückel (Deutschlandmuseum) Der VGD ist froh, zahlreiche Unterstützer zu haben (s. Foerderer ). Am 15.7.24 traf Niko Lamprecht (Bundesvorsitzender) in Berlin Robert Rückel, den Direktor des Deutschlandmuseums, welches in der Berliner Museumslandschaft einen weiteren und neuen Akzent setzt. Neben einer Besichtigung wurden gesprächshalber Fragen der Kooperation erörtert. Das mit exemplarischen Zeit-Räumen ausgestattete Museum bietet für Schulklassen ermäßigte Eintritte, ähnlich wie im benachbarten Spionagemuseum sind viele digitale Elemente Teil des Konzepts. Beide Museen sind nunmehr dem Kreis der Förderer beigetreten.

Weiterlesen → - 8o Jahre danach: ZDF veröffentlicht neue Doku zum 20. Juli 1944 („Attentat auf Hitler“), mit Unterrichtsmaterial-Paket

Neben der TV-Ausstrahlung werden umfängliche Onlinematerialien für Schulen bereitgestellt. Ab 19.7.2024 findet man den Filmzugang über ► https://kurz.zdf.de/80J20Jul

Die praxisorientierten Unterrichtsmaterialien hierzu entstanden wieder in Kooperation mit dem VGD, Autoren sind diesmal Dr. Ralph Erbar/Niko Lamprecht. Aufruf der Materialien über: https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x-history/stauffenberg-und-der-deutsche-widerstand-100.html

Lamprecht, Drotschmann, Scherbakowa,

Tuchel, Hieck, Stefan Brauburger (Redaktion Zeitgeschichte des ZDF)Attentat auf Hitler – Stauffenberg und der deutsche Widerstand

Am 20. Juli 1944 hängt Deutschlands Zukunft an seiner Tat: Oberst Stauffenbergs Attentat auf Hitler hätte den Krieg beenden und Millionen Menschenleben retten können. Die 90-minütige Dokumentation erzählt den dramatischen Verlauf jenes Schicksalstags. Und porträtiert todesmutige Menschen in einem weitverzweigten, nur wenig bekannten Netzwerk des Widerstands gegen die totalitäre Diktatur. Das Attentat des Verschwörerkreises um Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944, das sich zum 80. Mal jährt, war die letzte Chance, dass Deutsche sich aus eigener Kraft der Diktatur entledigen.

Die Dokumentation schildert minutiös, wie weitsichtig die Verschwörer vorgingen und warum ihr Vorhaben am Ende dennoch scheiterte. Sie zeigt zugleich, wie viele Anläufe dem Attentat vom 20. Juli vorausgegangen waren. Und beschreibt, wie vielfältig sich der Widerstand gegen die Diktatur damals formierte: vom Alleintäter Georg Elser über den „Kreisauer Kreis“ und das Netzwerk um Wilhelm Leuschner bis zur „Roten Kapelle“. Doch sie waren einsam in der Masse der Mitläufer.

Mit Aussagen aus der aktuellen Forschung wie auch aus dem Familienumfeld holt der Film die damaligen Akteure aus dem Schatten des Vergessens. Und geht zugleich auf Fragen ein, die heute aktueller sind denn je: Was treibt Menschen in den Widerstand? Wie hoch ist der Preis? Wie weitreichend die Wirkung? Am Ende münden all diese Erfahrungen in eine Erkenntnis: Es ist wichtig, der Herrschaft des Unrechts von Beginn an entgegenzutreten.

In einer Preview an historischem Ort präsentierte das ZDF den Film vor Schülergruppen in der Gedenkstätte zum deutschen Widerstand (Bendlerblock). Siehe auch https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/stadt-wiesbaden/seit-60-jahren-mit-wiesbaden-um-die-welt-3803618

oder https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=782367287250850&id=100064327560455

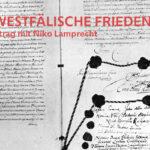

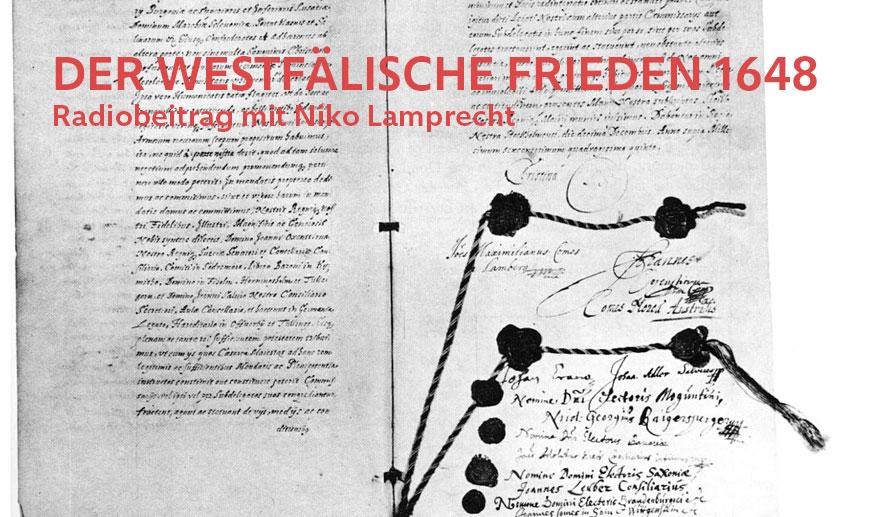

Weiterlesen → - Radiobeitrag zum Westfälischen Frieden (1648) mit Niko Lamprecht

Der Universitätssender aus Münster berichtete aus aktuellem Anlass:

https://www.radioq.de/2024/05/der-westfaelische-frieden/

Der Westfälische Frieden. Friedensvertrag von Osnabrück, Ausfertigung von 1649 für den Kurfürsten Maximilian I. von Bayern. Siegel der kaiserlichen und der schwedischen Gesandten sowie des Mainzer Gesandten. München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Urk. 1698. Bildquelle: File:Peace of Westphalia, Treaty of Osnabrück.jpg – Wikimedia Commons. Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers. Bildquelle: File:Peace of Westphalia, Treaty of Osnabrück.jpg – Wikimedia Commons

Weiterlesen → - 25.5.2024 Erkner: Resolution und Plenum zum Umgang mit DDR-Geschichte und mit Gedenkstättenarbeit

Für den Bundesvorstand besuchten Dr. Barbara Richter und Niko Lamprecht den Jahreskongress der Landesbeauftragten in Erkner, der sich über zwei Tage besonders dem Thema Jugend und vielfältigen Unterthemen oder Projekten widmete. Am Sonntagvormittag wurde eine von vielen Organisationen getragene Resolution von der brandenburgischen Landesbeauftragten Dr. Maria Nooke an die KMK-Vizepräsidentin Frau Günther-Wünsch (Berlin) übergeben, die nachfolgende Debatte im Plenum ergab interessante Positionen zu Vermittlungsfragen und aktuellen Problemen der Vermittlung und Demokratieerziehung. Zum Teil fehlen hier zunehmend Ressourcen, der Generationswechsel und gesellschaftliche Wandel 35 Jahre nach der „Wende“ spielt auch mittlerweile eine herausfordernde Rolle.

Der VGD-Vorsitzende Niko Lamprecht betonte besonders den Faktor Zeit („wir brauchen Zeit für guten Unterricht“), die Notwendigkeit guter Unterstützung bzw. Fortbildung für die Lehrkräfte und den nötigen Rückenwind für Gedenkstättenfahrten oder Zeitzeugenbesuche – ein festes Gutschein- bzw. Budgetsystem würde den organisatorischen Hindernislauf für Geschichtslehrkräfte doch sehr erleichtern.

Fotos: Barbara Richter

Weitere Medienlinks in Auswahl:

https://www.evangelische-zeitung.de/fachleute-ddr-und-diktaturgeschichte-an-schulen-mehr-erklaeren

https://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/archiv/20240526_1930/ddr.html

https://tp-presseagentur.de/mehr-ddr-vergangenheit-vermitteln-mehr-diktaturgeschichte-erklaeren/

Weiterlesen → - 75 Jahre Grundgesetz | ZDF-Videoclips

Zahlreiche neue Unterrichtsmaterialien zu „75 Jahre Grundgesetz“ –

Das ZDF bietet – in Kooperation mit dem VGD – Videoclips mit Momentaufnahmen deutscher Geschichte 1949-2024 an

Die kurzen Videoclips samt Begleitinformationen sind aufrufbar über:

75 Jahre – 75 Momente – Augenblicke Deutscher Geschichte – ZDFmediathek

Ein VGD-Team unter Mitwirkung von Niko Lamprecht, Dr. Ralph Erbar, Dr. Helge Schröder & Dr. Benjamin Stello hat hierzu über 25 Begleitmaterialien erstellt, die separat anklickbar bzw. aufrufbar sind. Sie bieten niedrigschwellige Zugänge zu Themen der bundesrepublikanischen und DDR-Geschichte (Staatsgründung, 17. Juni, Mauerbau etc.) sowie zur Zeit nach 1989/1990, die je nach Jahrgangs- bzw. Niveaustufe flexibel ausbaubar sind. Über

Unterrichtsmaterialien zur Clipsammlung „Momente der Geschichte“ – ZDFmediathek

sind weitere Informationen hierzu erhältlich.

Im Juli 2024 wird weiteres Unterrichtsmaterial zum 20.7.1944 veröffentlicht, hierzu entsteht beim ZDF gerade ein entsprechender Dokufilm.

Der VGD freut sich, hier in Zusammenarbeit mit dem ZDF neue Materialien für den Schulunterricht kostenlos und leicht nutzbar anbieten zu können!

Weiterlesen → - Kein Grund zum Alarmismus

(shutterstock AI Generator) FAZ 27.3.24: Prof. Lutz Raphael (Vorsitz VHD) und Niko Lamprecht (Vorsitz VGD) äußern sich gemeinsam zur Lage von Geschichte an Schulen und Hochschulen

„Geschichte für die Gegenwart: Die sinkende Zahl der Geschichtsstudenten ist kein Grund zum Alarmismus. Doch die Anpassungskrisen der Gesellschaft fordern das Fach heraus.“

In dem gemeinsamen Beitrag werden diverse Belastungen und Krisensymptome dargestellt, ebenfalls aber auch Alternativen bzw. Anregungen:

“ … Drei konkrete Beispiele, was wir mit Relevanz und Verbindlichkeit meinen:

Die Chronologie im Geschichtsunterricht gibt Orientierung, ihre Entkernung und Übertragung in diffusere Kompetenz- oder Problemfelder ist für schwächere Teile der Schüler- und Studentenschaft sehr anstrengend, auch im mittleren Leistungssegment überfordert dies teilweise. In Schulen wie an den Universitäten bewährt sich die Kombination von strukturierender Chronologie und Längsschnitten bzw. problemgeschichtlichen Feldern. Curricula/Lehrpläne sollten den periodischen Ansatz also nicht völlig negieren.

Im Oberstufenbereich darf es zweitens nicht passieren, dass die Leistungskurskombination von Geschichte mit gängigen anderen Fächern durch bestimmte Setzungen/Kombinationsvorschriften erschwert oder gar versperrt wird.

… Geschichte an Schulen bräuchte einen „Gedenkstättengutschein“, damit engagierte Lehrkräfte Konzentrationslager oder andere Gedenk-/Erinnerungsorte (z.B. zur Demokratiegeschichte) unbürokratisch und ohne große Finanzakquise per Exkursion besuchen können. Z.Z. ist das Exkursionswesen in diesem Bereich ein länder- und regionalspezifisch sehr unterschiedlicher Parcours, der Lehrkräften neben der Genehmigung durch die Schulleitung zahlreiche Recherche-, Akquise- und Organisationsaufgaben aufbürdet. Eine proaktiv den Schulen mit Jg. 10 bzw. 10-13 durch Bund oder jeweiliges Land zur Verfügung gestellte Pauschalsumme würde dem Besuch dieser wichtigen Lernorte Rückenwind verleihen, sie wäre ein Ansporn. …“

Zum letztgenannten Punkt ist anzumerken, dass dieser „Ansporn“ per Gutschein ohne Zwang erfolgen sollte, aber die konkrete Arbeit vor Ort sehr erleichtern würde. – VHD und VGD werden die weitere Entwicklung genau beobachten.

Weiterlesen → - Antisemitismusprävention – Kultusminister Schwarz unterstützt VGD

5.3.24 Wiesbaden: Antisemitismusprävention mit Unterricht zur Wannseekonferenz, Kultusminister Schwarz unterstützt VGD und prüft Vorschläge desselben

Antisemitische Vorfälle häuften sich nach dem 7. Oktober 2023, auch an Schulen. Kultusminister Armin Schwarz besuchte in diesem Bezug die Carl-von-Ossietzky-Schule in Wiesbaden und schaute sich eine besondere Geschichtsstunde an. Im Umfeld der Antisemitismus-Debatte, die nach einem Wiesbadener Vorfall äußerst dringlich wurde, informierte er sich über präventiven Geschichtsunterricht zum Thema Wannseekonferenz (ausgehend vom ZDF-Film 2022) und suchte den Gedankenaustausch mit dem Geschichts-LK, der SV und dem SEB der CvO. Schulleiter Niko Lamprecht bedankte sich für das Interesse und die geäußerte klare Haltung des Ministers, siehe https://hessen.de/presse/bildungsminister-im-austausch-zu-antisemitismuspraevention-und-demokratiefoerderung . Als Vorsitzender des VGD e.V. brachte er weitere Vorschläge zur Optimierung ein, die vom Minister „im Grundsatz“ sehr begrüßt wurden. Es ging im Kern um die Verbreitung des bereits erstellten ZDF-/VGD-Materials zum Film Wannseekonferenz, um den Einbezug des VGD bei Fortbildungen zum Thema und um den Vorschlag, Gedenkstättenfahrten besser zu fördern. Niko Lamprecht forderte die Politik zum Nachdenken über einen „Gedenkstättengutschein“ auf, der Schulen ab 10. Klasse unbürokratisch zur Verfügung gestellt wird, um diesen Betrag in Eigenregie für Fahrten/Exkursionen verwenden zu können. Lehrkräfte wären entlastet und würden nicht bürokratische Hürden oder Suchmanöver bewältigen müssen, der Impuls wäre gesetzt – und das vom VGD skeptisch betrachtete Thema „Zwangsbesuche“ vom Tisch.

Schwarz verwies auf bestehende Förderungen über die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, er sicherte aber zu, diese Idee ernsthaft zu prüfen.

Die Medien berichteten ausführlich, siehe ► Pressespiegel

TV-Echo in SAT1 und Hessen-TV:

- Kultusminister zu Antisemitismus-Projekten in Schulen – 17:30live Rheinland Pfalz/Hessen (1730live.de)

- Diskussion über Antisemitismus in Schulen – Video: | hessenschau.de | TV-Sendung

Großer Medienrummel im Klassenraum, vorn der Geschichts-LK Q4, hinten die Presse und Gäste des Ministeriums und Schulamts plus SV, SEB und Schulleiter Lamprecht.

Minister Schwarz übergibt Gutschein an Schulleiter Lamprecht

VGD-Vorsitzender Lamprecht übergibt Brief an Minister Schwarz Pressespiegel zum 05.03.2024

Minister Schwarz (beim Besuch der Carl-von-Ossietzky-Schule Wiesbaden) zum Thema Antisemitismus und Wannseekonferenz inkl. Stellungnahme Niko Lamprecht, Schulleiter und VGD-Vorsitzender

- Schulpraxis: Bildungsminister Schwarz an der Carl-von-Ossietzky-Schule – Wiesbaden lebt (wiesbaden-lebt.de)

- Kultusminister zu Antisemitismus-Projekten in Schulen – 17:30live Rheinland Pfalz/Hessen (1730live.de)

- https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/stadt-wiesbaden/an-der-carl-von-ossietzky-schule-zeigt-man-haltung-3383408

- Antisemitismus: Minister diskutiert mit Wiesbadener Schülern (wiesbadener-kurier.de)

- https://hessen.de/presse/bildungsminister-im-austausch-zu-antisemitismuspraevention-und-demokratiefoerderung

- 27.1.2024 – ein besonderer Gedenktag

In diesem Jahr haben die Kriegszustände in Israel und deren Folgen die Debatte zu Antisemitismus und Holocaustgedenken weiter angefacht. Der 27. Januar wird auch in diesem Jahr ein wichtiger und auch aktuelle Fragen aufwerfender Gedenktag sein!

Zahlreiche Mitglieder des VGD werden in diesen Bezügen tätig sein, an ihren jeweiligen Standorten.

Hintergrund: ► bpb.de

Niko Lamprecht als Vorsitzender wird am 26. Januar dazu im NDR interviewt:

Hörfunkinterview mit Niko Lamprecht (Vorsitzender) im NDR, Sendetermin 26.1.24 7.45h, Mitschnitt hörbar über https://www.ndr.de/nachrichten

Am 30. Januar moderiert er in Wiesbaden dazu eine Veranstaltung, siehe ► MDZ-KMS

Dr. Wolfgang Geiger vom AK Deutsch-jüdische Geschichte stellt ein Buch zum Thema vor im

► AK Deutsch-jüdische Geschichte27.1.24 VGD zum Tag der Befreiung von Auschwitz & zu Fragen der Gedenkarbeit

Im Caligari-Kino kamen bei zwei Terminen ca. 380 Schüler aus über 10 Schulen zusammen, um den Film anzuschauen und nachfolgend mit Niko Lamprecht (VGD) und Mirko Drotschmann (ZDF) zu reflektieren. (Fotos: Medienzentrum Wiesbaden) In unterschiedlichen Formaten gestalteten Geschichtslehrkräfte die Teilhabe von Schulklassen an Veranstaltungen zum 27. Januar. Für den Bundesverband wurde der Vorsitzende Niko Lamprecht zur Zukunft des Gedenkens und zu Vermittlungsproblemen befragt:

- NDR-Interview, zunächst zum Holocaustzeugen Ivar Buterfas:

Ivar Buterfas-Frankenthal: „Ich habe keine Angst vor Neonazis“ | NDR.de – Nachrichten – NDR Info

Presse zum Thema Holocaustvermittlung und Antisemitismus mit Niko Lamprecht, Abdruck in:

- BERLINER MORGENPOST Unterricht vorbereiten: So können Lehrer den Holocaust erklären (morgenpost.de)

- WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU Unterricht vorbereiten: So können Lehrer den Holocaust erklären – wr.de

30.1.2024 Filmpräsentation „Wannseekonferenz“ bei Woche des Gedenkens in Wiesbaden

Der Wiesbadener Kurier berichtete unter https://www.wiesbadener-kurier.de/

Im Caligari-Kino kamen bei zwei Terminen ca. 380 Schüler aus über 10 Schulen zusammen, um den Film anzuschauen und nachfolgend mit Niko Lamprecht (VGD) und Mirko Drotschmann (ZDF) zu reflektieren. (Fotos: Medienzentrum Wiesbaden) Unterrichtsmaterial zum Thema ist kostenlos erreichbar über https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/

Weiterlesen → - NDR-Interview, zunächst zum Holocaustzeugen Ivar Buterfas:

- Was ich nicht weiß, muss ich glauben – Stream

► Flyer

STREAM-LINK bei Youtube: „Was Jugendliche im Schulunterricht lernen sollten“

Das Jahr 2023 markierte einen Kulminationspunkt in der erinnerungskulturellen Debatte um die gegenwärtige Einordung und Bewertung der DDR-Geschichte. Es erschienen zahlreiche Publikationen mit großer gesellschaftlicher Resonanz und kontroversen Reaktionen, die das Spannungsfeld von Alltag und Diktatur einerseits sowie der Transformationszeit in ihren Auswirkungen bis heute andererseits neu vermessen wollten. Diese historischen Aushandlungsprozesse machen auch vor den Schulen nicht Halt: Zwar ist die Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte Bestandteil aller Curricula der 16 Bundesländer, die thematischen Schwerpunktsetzungen fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Die Folgen der Deutschen Einheit, Umbruchszeit sowie erinnerungskulturelle Perspektiven kommen dabei oft zu kurz.

„Alles, was ich nicht weiß, muss ich glauben…“

Abhängig vom Standort, Alter und der Sozialisation der Lehrkraft sowie dem Hintergrund der Schülerinnen und Schüler entstehen mitunter Widersprüche zwischen dem familiären Gedächtnis und den schulischen Lernzielen, schulspezifischen Curricula oder den Rahmenlehrplanvorgaben. Diese Widersprüche können und sollen nicht aufgelöst, aber sollten für einen multiperspektivischen Blick auf die DDR-Geschichte fruchtbar gemacht werden. Wie wollen wir die deutsch-deutsche Teilungs- und Einheitsgeschichte künftig unterrichten? Wie können neue Fragen und Themenfelder in einen lebendigen erinnerungskulturellen Diskurs aufgenommen werden, ohne in eine Weichzeichnung der kommunistischen Diktaturen zu verfallen? Bilden Alltag und Diktatur zwei Pole oder sind diese nicht vielmehr integriert zu betrachten?

Veranstaltungsreihe „Wir müssen reden!“

Die Veranstaltung in der Reihe „Wir müssen reden!“ möchte kontroverse erinnerungskulturelle Fragen auf den Tisch bringen und mit Lehrkräften unterschiedlicher Generationen, Fachdidaktikerinnen und Historikern sowie dem Publikum ins Gespräch kommen.

Eine Kooperationsveranstaltung des Landesverbandes der Geschichtslehrer Berlin e. V. mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Programm

Begrüßung Katharina Hochmuth | Leiterin des Arbeitsbereichs Schulische Bildung, Bundesstiftung Aufarbeitung Lea Honorè | Vorsitzende des Landesverbands der Geschichtslehrer und Lehrerinnen Berlin

Impulsvortrag

Prof. Dr. Saskia Handro | Geschichtsdidaktikerin, Münster Podium Dr. Peter Stolz | Landesverband der Geschichtslehrer Berlin Prof. Dr. Saskia Handro | Geschichtsdidaktikerin, Münster John Borrmann | Landesverband der Geschichtslehrer Berlin Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk | Historiker, Berlin

Moderation

Lorenz Maroldt | Chefredakteur des Tagesspiegel Veranstalter Bundesstiftung Aufarbeitung Landesverbandes der Geschichtslehrer Berlin e. V.

Weiterlesen →Was Jugendliche im Schulunterricht lernen sollten.

- Der Podcast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und -lehrer deutschlands e.V.

- Erklärung zum Terroranschlag vom 7. Oktober

Erklärung des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands zum Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober und israelbezogenem Antisemitismus in Deutschland

Der VGD sieht als bundesrepublikanischer und der Würde des Menschen verpflichteter Verband mit Entsetzen den Ausbruch und die Folgen von Gewalt in Israel bzw. Nahost. Er verurteilt die direkten und indirekten Solidaritätsbekundungen mit der Hamas, die seit dem terroristischen Angriff und Massaker der Hamas an israelischen Männern, Frauen und Kindern vom 7. Oktober auf deutschen Straßen und in den sozialen Medien erfolgen. Zusammen mit den gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland und anderswo verübten, versuchten oder noch beabsichtigten Anschlägen macht dies in aller Deutlichkeit klar, was israelbezogener Antisemitismus ist. Die politische Legitimierung der Hamas als Befreiungsorganisation übernimmt deren Zielsetzung von der Auslöschung Israels. Die Gleichsetzung der israelischen Verteidigungsreaktion gegen die Hamas mit dem Holocaust soll dies rechtfertigen. Diese Propaganda banalisiert einerseits den historischen Holocaust und radikalisiert andererseits den heutigen Nahostkonflikt emotional so sehr, dass der Blick auf die Realität, eine rationale Auseinandersetzung darüber und eine friedliche Lösung des Konflikts gezielt verunmöglicht werden sollen.

Auf die vernunftgeleitete Auseinandersetzung damit kommt es aber an. Der Bildungsbereich muss sich jetzt intensiver als bisher dieser Herausforderung stellen. Notwendig dafür ist auch eine unter den gegebenen Rahmenbedingungen in der Schule gewiss schwierige, aber nicht verzichtbare historische Aufarbeitung der Geschichte Israels und des Nahostkonflikts. Sie muss dem entgegenarbeiten, dass über diese Geschichte von heute aus geurteilt wird, ohne überhaupt die Gründe der jeweiligen Ereignisse im Einzelnen und damit auch der Entwicklung insgesamt ausreichend zu kennen. Urteile ohne Kenntnis der Sache sind aber Vorurteile.

Dabei ist es ganz entscheidend, gegen die Kontinuitätspropaganda eines unaufhörlichen und zielgerichteten Konflikts von 1948 (bzw. vorher schon) über 1967 bis heute die Friedensphasen trotz der Nichtanerkennung Israels durch die arabischen Nachbarstaaten hervorzuheben und auf den Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel 1979 sowie das Osloer Abkommen von 1993 zwischen der israelischen Regierung und der palästinensischen Führung zu verweisen, für das drei Politiker den Friedensnobelpreis bekommen haben. Es wurde in ersten Schritten verwirklicht, der Extremismus hat jedoch seine vollständige Umsetzung vereitelt und weiterer Extremismus wird das Problem nur noch verschärfen.

Naher Osten (juedischegeschichte.de)

Erklärung des Landesverbandes Berlin

► Erklärung zum Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober und zu israelbezogenem Antisemitismus

Weiterlesen → - Digitales Storytelling und didaktisches Material zur Rittersturzkonferenz 1948

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Rittersturzkonferenz vom 8. – 10. Juli 1948 wurde in Kooperation zwischen der Stadt Koblenz und der Universität Koblenz ein umfassendes digitales Storytelling erstellt, an dem mit Prof. Dr. Wolfgang Woelk vom Studienseminar für Gymnasien Koblenz / Görres-Gymnasium Koblenz auch ein Verbandsmitglied beteiligt war.

Das digitale Storytelling wurde von Prof. Dr. Stefan Meier vom Institut für Kulturwissenschaften der Universität Koblenz erstellt. Es enthält neben der aufbereiteten Geschichte der Rittersturzkonferenz eine 3-D-Rekonstruktion des Tagungshotels Rittersturz, Interviews mit Experten (etwa mit Dr. Michael Feldkamp, der verschiedene Studien über den Weg zum Grundgesetz veröffentlicht hat), ein Erklärvideo von „Mr.Wissen2Go“, Mirko Drotschmann über die Rittersturzkonferenz und didaktisch aufbereitete Quellen aus den drei Koblenzer Archiven (Stadtarchiv, Landeshauptarchiv, Bundesarchiv) für den Geschichtsunterricht. Die Materialien bieten Digitalisate der Originalquellen und verfügen über einen kurzen didaktisch-methodischen Kommentar und Aufgaben.

Die Seite ist abrufbar unter rittersturzkonferenz.de

Das Material findet sich hier.

Weiterlesen → - Ausstellung. Die DDR in der Erinnerungskultur

Ausstellung „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“ zur Verfügung, die vom Umgang mit der Geschichte der SED-Diktatur und der deutschen Teilung seit 1989 erzählt.

Die Ausstellung wird derzeit von Stefan Wolle, dem wissenschaftlichen Direktor des DDR-Museums Berlin, gemeinsam mit dem Unterzeichner erarbeitet. Beide Autoren waren und sind zugleich Akteure dieser Aufarbeitung, wenn auch mit unterschiedlicher generationeller und ost-westdeutscher Prägung. Für die Gestaltung der Ausstellung zeichnet der Leipziger Grafiker Thomas Klemm verantwortlich.

Die Schau wird 20 Tafeln umfassen. Sie kann ab sofort als Poster-Set im Format DIN A1 vorbestellt werden. Bei Auslieferung wird eine Schutzgebühr von 40 Euro (zzgl. Versand) erhoben. Darüber hinaus stehen weitere Formate und Sprachversionen als Druckdatei zur Herstellung vor Ort zur Verfügung. Weitere Informationen sowie das Onlinebestellformular finden Sie hier www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/dieausstellung2023

In den nächsten Wochen werden Handreichungen erarbeitet, die es leicht machen, die Schau mit lokalhistorischen Ergänzungstafeln zu erweitern. Auf diese Weise kann lokales Aufarbeitungsengagement seit 1990 gewürdigt und ggf. auch die Geschichte der eigenen Institution oder Initiative zum Thema gemacht werden. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie die Ausstellung präsentieren oder Institutionen empfehlen würden, bei denen Sie ein Interesse am Thema vermuten.

Trailer unter: https://youtu.be/7hiTdtgAcrk

Weiterlesen →